业内常说,要想实现工业4.0,我们还有很多的课要补。在要补的课程中,工艺是最基础也是最需要的一门课。

什么是“可靠”的产品

好产品并不是全靠科技含量堆砌出来的。性能参数往往代表产品上限,而工艺水平则意味着产品底线。上限能说明产品有多牛,底线则决定了产品有多可靠。「国产不靠谱」仍然是至今常常在各行客户口中听到的刺耳声音——仔细分析这个不靠谱的原因,未必是国内厂家造不出合格的产品,而是成品率偏低,即使合格产品里面的性能质量也参差不齐。

目前许多国产工业品,在结构简单的场景中尚且堪用,但要支撑更加复杂庞大的高端制造体系时却显得底气不足、根基不稳。而当中国制造突破「造得了」的瓶颈,继续向「造得好」精进时,产品稳定性、可靠性将是我们向产业链高端爬升的持续保障。那么工艺改进的步骤是怎样的呢?

检查:揪出细节中的魔鬼

产品能够造出来,说明工艺方案的大方向是对的;但要获得质量稳定的产品,则需要工艺细化。工艺细化就是靠严格的过程控制把细节里的「魔鬼」揪出来,再把魔鬼变成「上帝」。

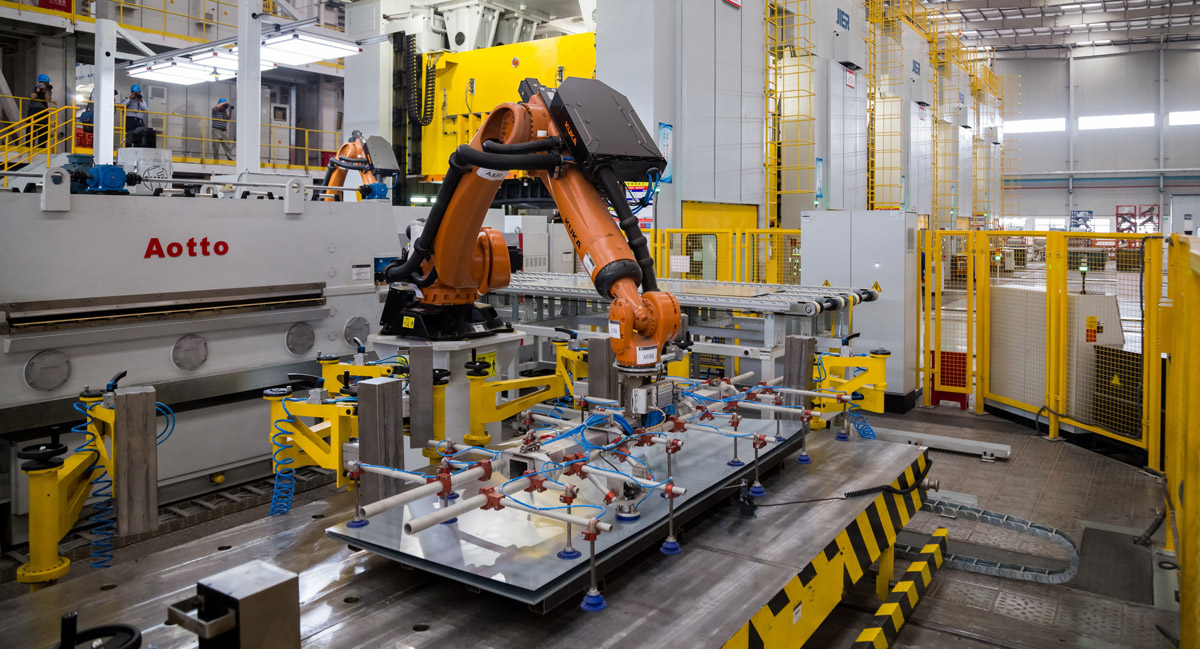

工艺工作的改进要从精益优化现有工艺开始,实行工艺标准化,推广工艺精益化,研究工艺稳健化。无论是传统生产方式还是工业4.0环境下的智能工厂,都需要有精益稳定的制造工艺,这也是解决我们目前效率和质量问题的根本途径。

长期持续对工艺细节的打磨,既是做百年基业的决心,也是中国制造目前最缺的一种理念。制造业中每一家企业、每一个车间都是工业大生态中的一环,你产的材料用于生产我的设备,我造的机床成型了他的零件——各个环节的管控都逐步走向精细化,整个中国制造的大链条才能完成螺旋式爬升。

治疗:技术、管理同步提升

正处于追赶期的一些中国企业,经常遭遇的却是另一方面的问题。 与进口设备一起引进中国的,还有精益生产、六西格玛、5S管理等先进管理方法,但是当许多企业把整个生产流程掰开揉碎,去粗取精重新组装,却发现这些洋方法提升尽大的是生产效率,对生产品质的改进则远远不及预期。

深究其原因,有一个经常容易被忽视的基本逻辑: 工艺的完善首先需要基于成熟的技术能力。当技术的内核沉淀不足时,仅靠管理上的增值,是很难弥合与改进目标之间差距的。 也就是说,打铁还得自身硬。好鞍配好马才能发挥尽大效力。

真正涉及核心能力的工艺细节,在任何行业内都是「秘籍」,无法像套公式一样用现成的管理工具来应用破解。同样,再成熟的管理工具,也需要在不同的企业语境下进行个性化调整。

工艺流程的精细化,技术能力和管理思维是缺一不可的两条腿,既不能倚仗技术优势而放任管理疏漏,也不能依赖管理方法而忽略技术基础。

提升:借助数字化的手段

从中国制造到「中国精工」,需要把工艺观测的放大镜换成显微镜,而这枚能让内部微观结构分毫必现的高倍镜片,是需要靠海量的经验和数据积累打磨出来的。

首先,我们的传统制造业需要转变工艺思路。一切变革最开始都是源于思想的转变,传统工艺员的主要工作是编制单一流程的工艺规程,在未来,工艺技术人员的主要工作将是提炼工艺思考逻辑,不断地补充、完善、优化庞大的工艺数据库,维护工艺知识数据,而实际的工艺设计工作将可能由计算机来完成。

工艺规程也将不再是单一流程的形式,而是多流程离散型的工艺流程,在保证产品质量的情况下,使工艺路线尽可能地灵活,以便为智能工厂的决策系统提供尽可能多的选择,通过统筹分析各影响因素,安排尽优的路线。

再次,对现有的各工艺信息系统进行集成,实现单一数据源,保证互联互通。实现所有业务在统一平台下的运作是工业4.0的重要目标之一,此前我们在信息化建设方面投入了很多资源,尤其是工艺信息化,在各项业务中,工艺信息化的水平是比较高的,但现有的信息化建设缺乏整体的统筹策划,各信息系统相对独立,没有共享信息资源,形成了一个个信息孤岛,对于提升整体业务效率造成了很大障碍。因此,现在需要我们站在公司整体的层面,对工艺信息系统进行统一平台的集成工作,将信息化系统的作用真正发挥出来。

结语

当前的中国制造业正处于一个较为割裂的阶段:日新月异的技术突破与相对薄弱的工业基础共生。

这一代产业人也因此面临着双重考验:一方面是新概念、新科技层出不穷,新课题、新产品快速迭代。另一方面,已经涉足的领域向内渗透不足,大量短板甚至空白尚待填补。与此同时,我们还要面对老牌工业强国的科技封锁,一些关键材料、元器件和设备常常在博弈中被掐住七寸。

工业体系上,中国已经有了硬怼外界金枪锁喉的底气。但工艺水平等方面,还需要一根一根拔出卡住我们喉咙的鱼刺。中国的科技工业树在向上开枝散叶的同时,还需要持续往下扎根。

联系:134 1088 5527 134 1086 7617

邮箱:HuahuiQMS@huahuiholdings.com

深圳地址:深圳市龙华区民康路民兴工业区1970科技园三栋

上海地址:上海市静安区江场三路228号企创动力大厦